Nous reproduisons ci-dessous entretien avec Alain de Benoist, cueilli sur Boulevard Voltaire, dans lequel il évoque l'impossible assimilation des communautés immigrées.

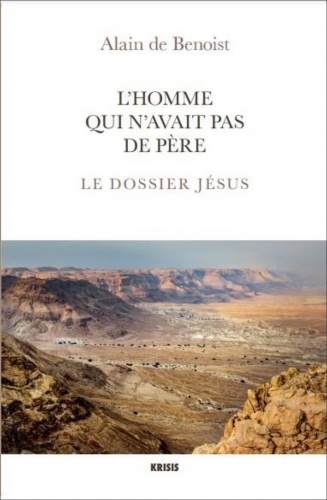

Philosophe et essayiste, directeur des revues Nouvelle École et Krisis, Alain de Benoist a récemment publié Le moment populiste (Pierre-Guillaume de Roux, 2017), Ce que penser veut dire (Rocher, 2017), Contre le libéralisme (Rocher, 2019), La chape de plomb (La Nouvelle Librairie, 2020), La place de l'homme dans la nature (La Nouvelle Librairie, 2020), La puissance et la foi - Essais de théologie politique (Pierre-Guillaume de Roux, 2021) et L'homme qui n'avait pas de père - Le dossier Jésus (Krisis, 2021).

Alain de Benoist : « L’assimilation des immigrés n’est ni une bonne ou une mauvaise idée… Elle est juste impossible ! »

Le débat sur l’« intégration » des immigrés s’enlise depuis des décennies, ne serait-ce que parce qu’il n’est jamais précisé à quoi il s’agit de s’intégrer : à une nation, à une histoire, à une société, à un marché ? C’est dans ce contexte que certains préfèrent en appeler à l’« assimilation ». Il y a deux mois, le magazine Causeur consacrait tout un dossier à cette notion en titrant, en première page : « Assimilez-vous ! » Ça vous inspire quoi ?

Dans les milieux qui s’inquiètent le plus du flot migratoire, on entend en effet souvent dire que l’assimilation serait la solution miracle : les immigrés deviendraient des « Français comme les autres », et le problème serait résolu. C’est la position défendue avec talent par Causeur, mais aussi par des auteurs comme Vincent Coussedière, qui va faire paraître un Éloge de l’assimilation, ou Raphaël Doan (Le rêve de l’assimilation, de la Grèce antique à nos jours). D’autres objectent que « les immigrés sont inassimilables ». D’autres, encore, refusent l’assimilation parce qu’elle implique nécessairement le métissage. Ces trois positions sont très différentes, et même contradictoires, mais elles ont en commun de considérer que l’assimilation est possible, au moins en théorie, même si certains n’en veulent pas ou considèrent que les immigrés ne jouent pas le jeu.

L’assimilation est un concept de nature universaliste, hérité de la philosophie des Lumières (le mot se trouve déjà chez Diderot). Il présuppose que les hommes sont fondamentalement tous les mêmes. Pour faire disparaître les communautés, il faut donc amener les individus qui les composent à s’en détacher. C’est en quelque sorte un marché que l’on se propose de passer avec les immigrés : devenez des individus, comportez-vous comme nous et vous serez pleinement reconnus comme des égaux, puisqu’à nos yeux l’égalité suppose la mêmeté.

Vous vous souvenez de l’apostrophe de Stanislas de Clermont-Tonnerre, en décembre 1789 : « Il faut tout accorder aux Juifs comme individus, il faut tout refuser aux Juifs comme nation ! » (Les Juifs n’ont pas cédé à ce chantage, sans quoi ils auraient dû renoncer à l’endogamie et il n’y aurait plus de communauté juive aujourd’hui.) Emmanuel Macron ne dit pas autre chose quand il affirme que la citoyenneté française reconnaît « l’individu rationnel libre comme étant au-dessus de tout ». Raphaël Doan est très clair sur ce point : « L’assimilation est la pratique qui consiste à exiger de l’étranger qu’il devienne un semblable […] Pour assimiler, il faut pratiquer l’abstraction des origines. » Autrement dit, qu’il cesse d’être un Autre pour devenir le Même. Pour ce faire, il doit oublier ses origines et se convertir. « Émigrer, c’est changer de généalogie », dit Malika Sorel. C’est plus facile à dire qu’à faire. Car s’assimiler aux « valeurs de la République », cela ne veut rien dire. S’assimiler, c’est adopter une culture et une histoire, une sociabilité, un modèle de relations entre les sexes, des codes vestimentaires et culinaires, des modes de vie et de pensée spécifiques. Or, aujourd’hui, les immigrés sont dans leur majorité porteurs de valeurs qui contredisent à angle droit celles des populations d’accueil. Quand on leur propose de négocier leur intégration, on oublie tout simplement que les valeurs ne sont pas négociables (ce qu’une société dominée par la logique de l’intérêt a le plus grand mal à comprendre).

Et vous, l’assimilation, vous la jugez bonne ou mauvaise ?

Ni bonne ni mauvaise. J’ai plutôt tendance à la croire impossible. La raison principale est qu’on peut assimiler des individus mais qu’on ne peut pas assimiler des communautés, surtout quand celles-ci représentent 20 à 25 % de la population et que celles-ci sont concentrées – « non parce qu’on les a mis dans des ghettos, mais parce que l’être humain cultive naturellement le voisinage de ceux qui vivent comme lui » (Élisabeth Lévy) – sur des territoires qui favorisent l’émergence de contre-sociétés exclusivement basées sur l’entre-soi. C’est surtout vrai dans un pays comme la France, marquée par le jacobinisme, qui n’a cessé de lutter contre les corps intermédiaires pour ramener la vie politique et sociale à un face-à-face entre l’individu et l’État. Colbert avait déjà déployé de grands efforts pour « franciser » les Indiens d’Amérique. Ce fut évidemment un échec.

En France, l’assimilation a connu son apogée sous la IIIe République, à une époque où la colonisation battait son plein à l’initiative des républicains de gauche alors désireux de faire connaître aux « sauvages » les bienfaits du « progrès ». Mais la IIIe République a aussi été une grande éducatrice : dans les écoles, les « hussards noirs » mettaient un point d’honneur à enseigner l’histoire glorieuse du roman national. Nous n’en sommes plus là. Toutes les institutions (Églises, armée, partis et syndicats) qui facilitaient l’intégration et l’assimilation dans le passé sont en crise. L’Église, les familles, les institutions ne transmettent plus rien. L’école elle-même, où les programmes sont dominés par la repentance, n’a plus rien à transmettre, sinon la honte des crimes du passé.

L’assimilation implique qu’il y ait une volonté d’assimiler du côté du pouvoir en place et un désir d’être assimilé du côté des nouveaux arrivants. Or, il n’y a plus ni l’une ni l’autre. En décembre dernier, Emmanuel Macron l’a explicitement déclaré à L’Express : « La notion d’assimilation ne correspond plus à ce que nous voulons faire. » On voit mal, d’autre part, quelle attractivité le modèle culturel français peut encore exercer sur des nouveaux venus qui constatent que les autochtones, qu’ils méprisent souvent, quand ils ne les haïssent pas, sont les premiers à ne vouloir rien savoir de leur histoire et à battre leur coulpe pour se faire pardonner d’exister. Dans ce qu’ils voient, qu’est-ce qui peut les séduire ? Les enthousiasmer ? Les pousser à vouloir participer à l’histoire de notre pays ?

Dernière remarque : dans le modèle assimilationniste, l’assimilation est censée progresser de génération en génération, ce qui peut paraître logique. Or, on s’aperçoit qu’en France, c’est exactement le contraire. Tous les sondages le démontrent : ce sont les immigrés des dernières générations, ceux qui sont nés français et possèdent la nationalité française, qui se sentent le plus étrangers à la France, qui pensent le plus que la charia prime la loi civile et trouvent le plus inacceptable tout « outrage » à leur religion. En août dernier, interrogés sur la proposition « L’islam est-il incompatible avec les valeurs de la société française », 29 % des musulmans répondaient par l’affirmative, tandis chez les moins de 25 ans, cette proportion était de 45 %.

Un tel débat est-il propre à la France ? Aux pays occidentaux ? Ou bien la question de l’intégration par l’assimilation se retrouve-t-elle un peu partout ?

Les pays anglo-saxons, n’ayant pas été marqués par le jacobinisme, sont plus hospitaliers aux communautés. Par ailleurs, aux États-Unis, les immigrés n’ont en général aucune animosité envers le pays dans lequel ils cherchent à entrer. La grande majorité d’entre eux, à qui l’on a inculqué le respect des Pères fondateurs, veulent être américains. Le « patriotisme constitutionnel » fait le reste. En Asie, c’est encore différent. La notion d’assimilation y est inconnue, pour la simple raison que la citoyenneté se confond avec l’appartenance ethnique. Pour les deux milliards d’individus qui vivent dans le nord et le nord-est de l’Asie, en particulier dans la zone d’influence confucéenne, on naît citoyen, on ne le devient pas. C’est la raison pour laquelle la Chine et le Japon refusent de faire appel à l’immigration et ne naturalisent qu’au compte-gouttes (les très rares Européens qui ont obtenu la nationalité japonaise ou chinoise ne seront, de toute façon, jamais considérés comme des Japonais ou des Chinois).

Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 14 mars 2021)